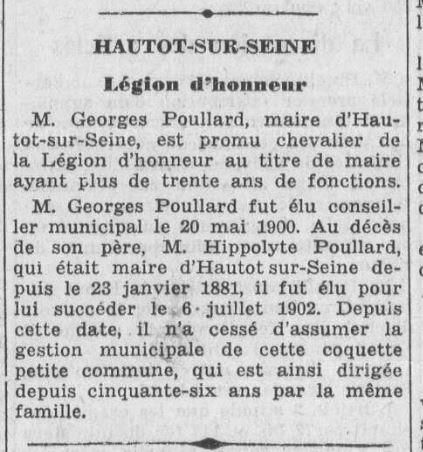

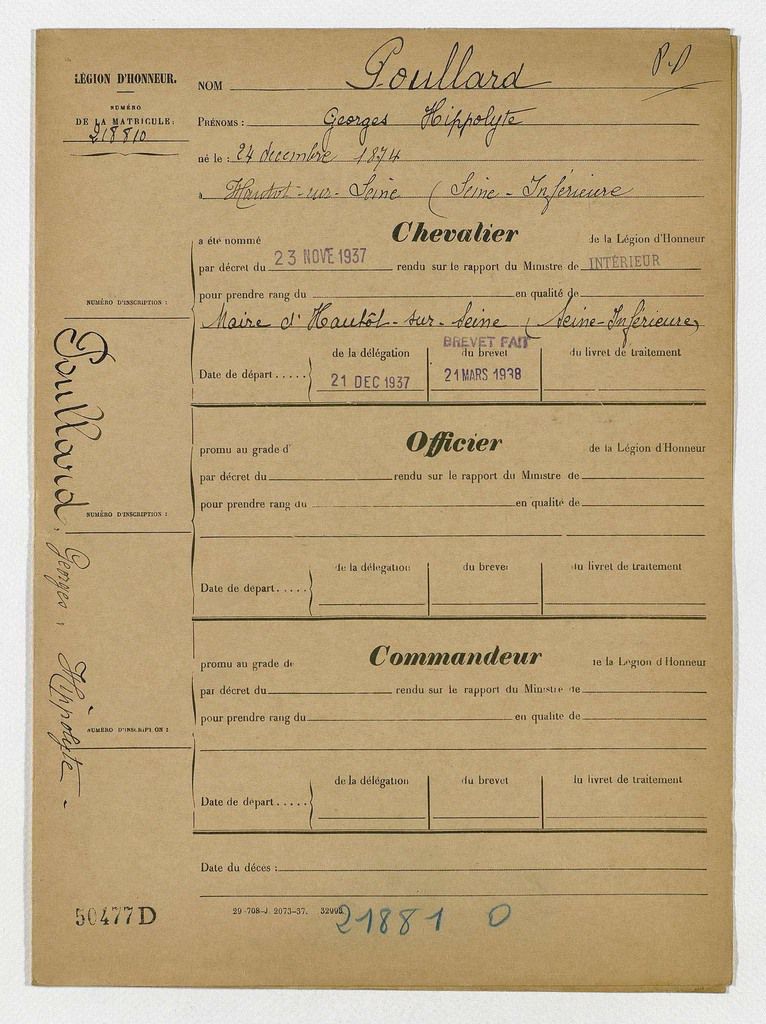

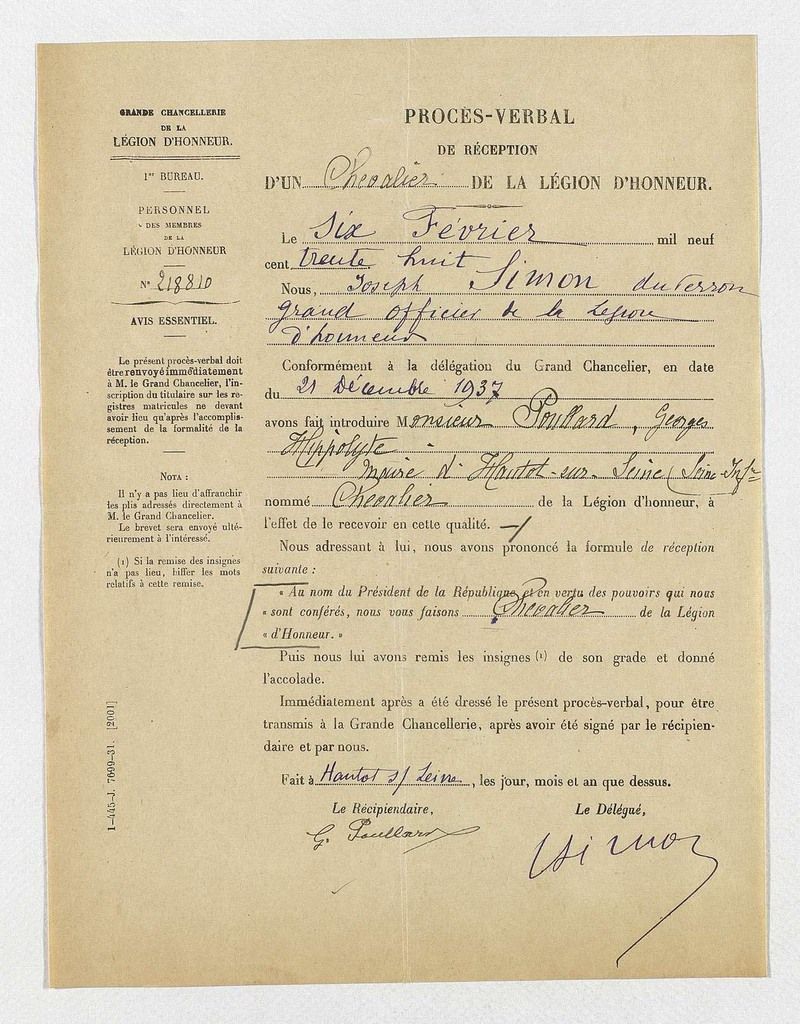

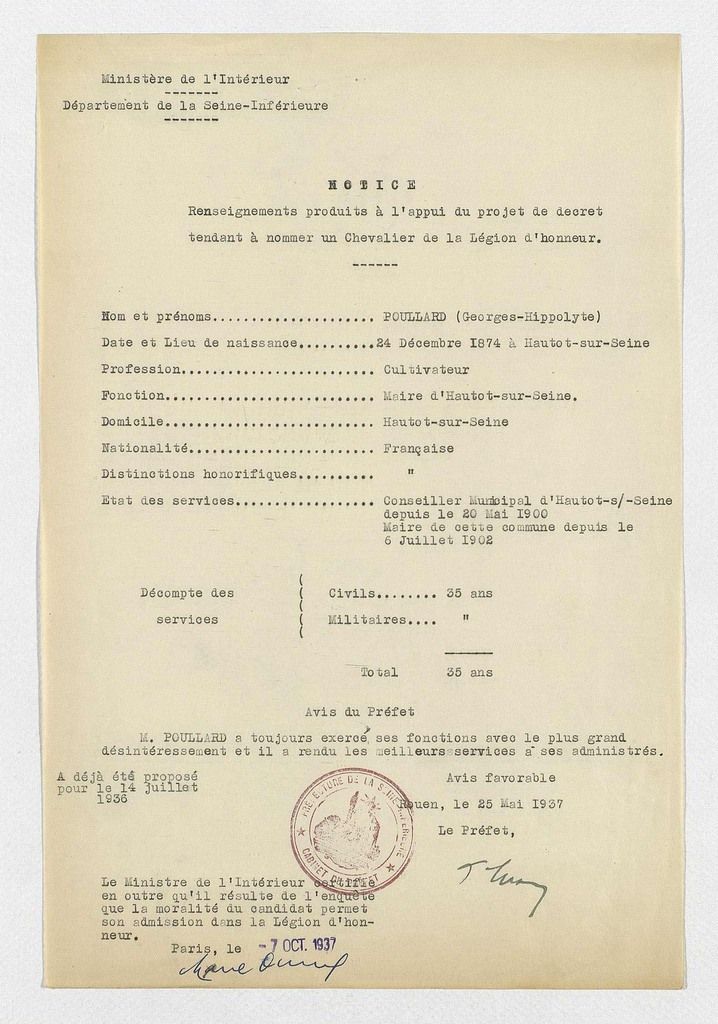

Journal de Rouen du 27 janvier 1852 : inhumation de M. Lézurier de la Martel

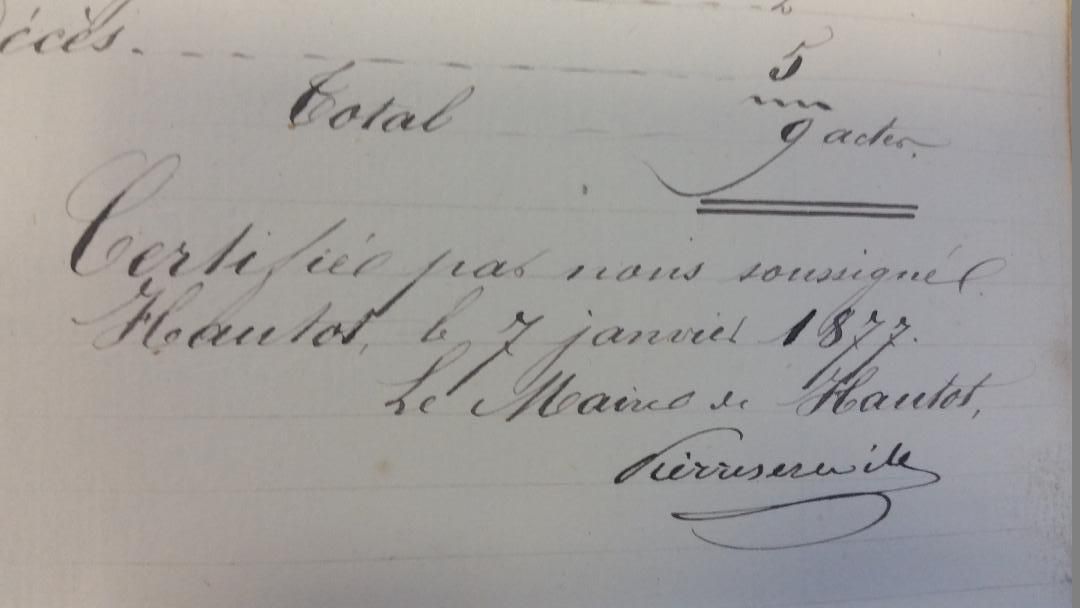

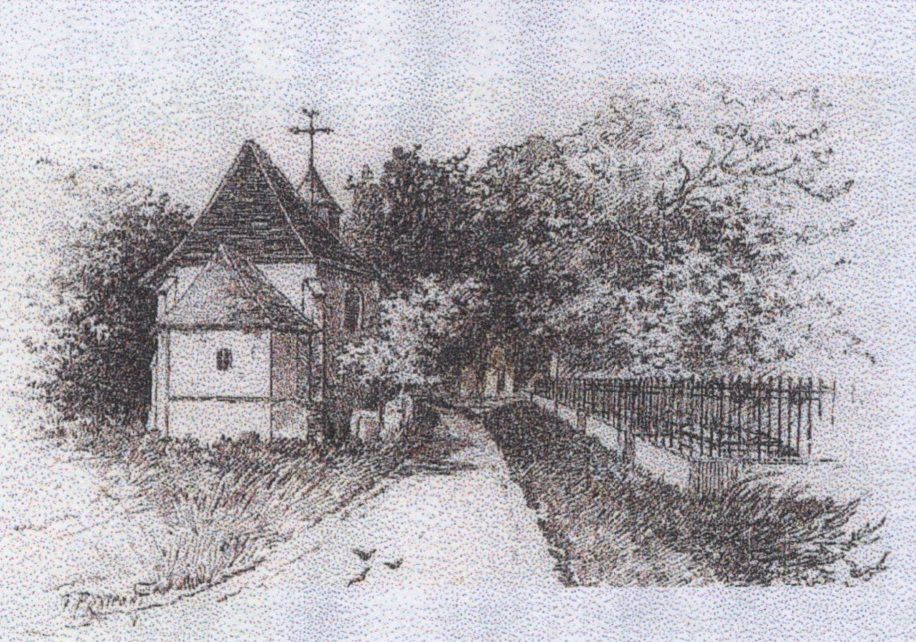

Hier matin, à neuf heures, le clergé du Val-de-la-Haie, de Sahurs, dont dépend le hameau de Hautot, et de Grand-Couronne, s’était réuni à l’église du Val-de-la-Haie, et, bientôt après les premières cérémonies religieuses, les prêtres des trois paroisses accompagnaient un cercueil porté modestement par les frères de charité de Grand-Couronne, et se dirigeaient vers l’ancienne commune de Hautot, réunie maintenant à Sahurs (1).

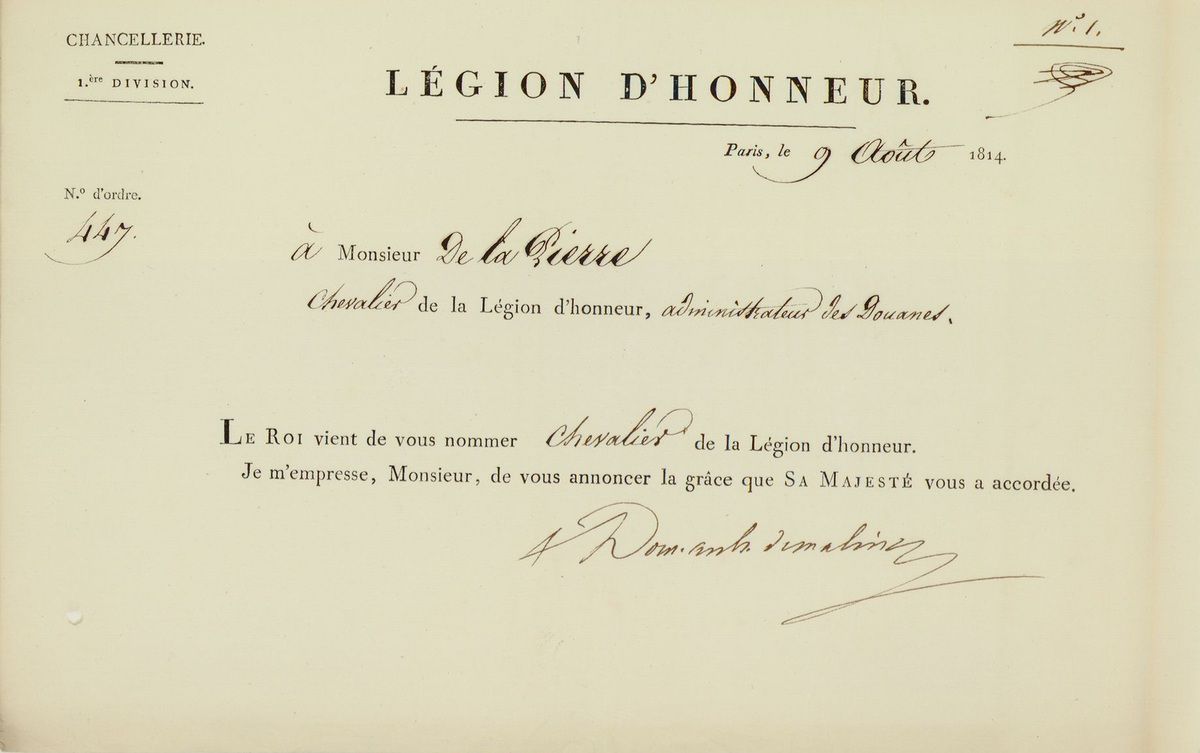

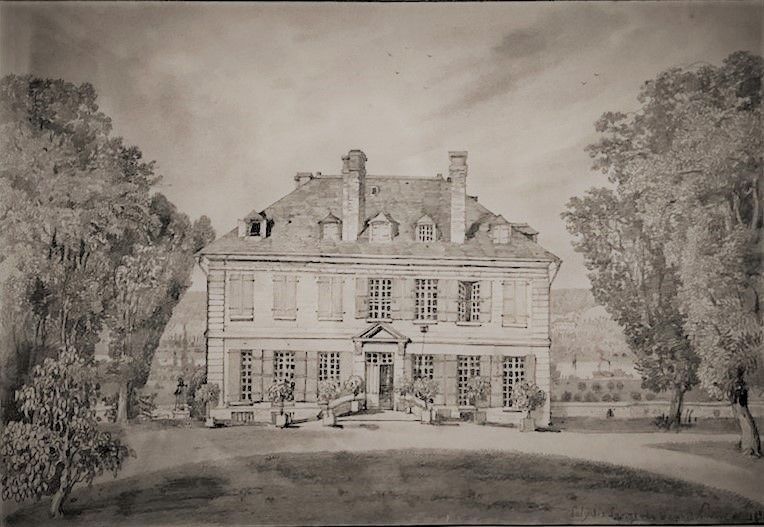

Ce cortège, parcourant à cette heure matinale un long chemin à travers la campagne, pouvait paraître bien simple, et cependant il était facile de deviner que ce n’étaient pas les funérailles d’un homme obscur, mort après une vie ignorée : sur le cercueil brillait noblement la croix d’officier de la Légion d’Honneur, puis derrière le corps se pressait toute une population de gens de la campagne, hommes et femmes, entourant une famille affligée et pleurant avec elle. Ce convoi, c’était celui de M. Lézurier de la Martel, mort au château du Val-de-la-Haie, chez sa fille, et que l’on reportait dans sa propriété pour y reposer près d’une épouse bien-aimée qu’il avait perdue depuis quatre ans (2).

Cette étoile de l’honneur, qui parait maintenant un drap mortuaire, rayonnait de tout l’éclat d’une vie de courage et de dévouement ; pour chacun des assistants, elle semblait redire les belles et courageuses actions de l’homme public dont elle avait la récompense. Ce cortège d’habitants éplorés disait les vertus de l’homme privé et les disait tout haut, chacun racontant à son voisin un acte de générosité pour lequel le bienfaiteur ne pouvait plus, hélas ! Réclamer le silence. A la fin de cette route, douloureusement parcourue, le convoi s’arrêta dans la maison du défunt ; quelques instants après un bateau à vapeur prenait terre en face de la demeure si souvent ouverte à des visiteurs heureux et fiers d’en connaître le digne propriétaire, et des amis, attristés cette fois, en descendaient pour rendre un dernier devoir à l’homme qu’ils avaient aimé et vénéré. Mais en même temps que des amis, venaient aussi des représentants de la ville de Rouen apporter, jusqu’aux bords de la tombe qui allait se fermer, un témoignage public de la reconnaissance gardée par notre cité pour son ancien défenseur.

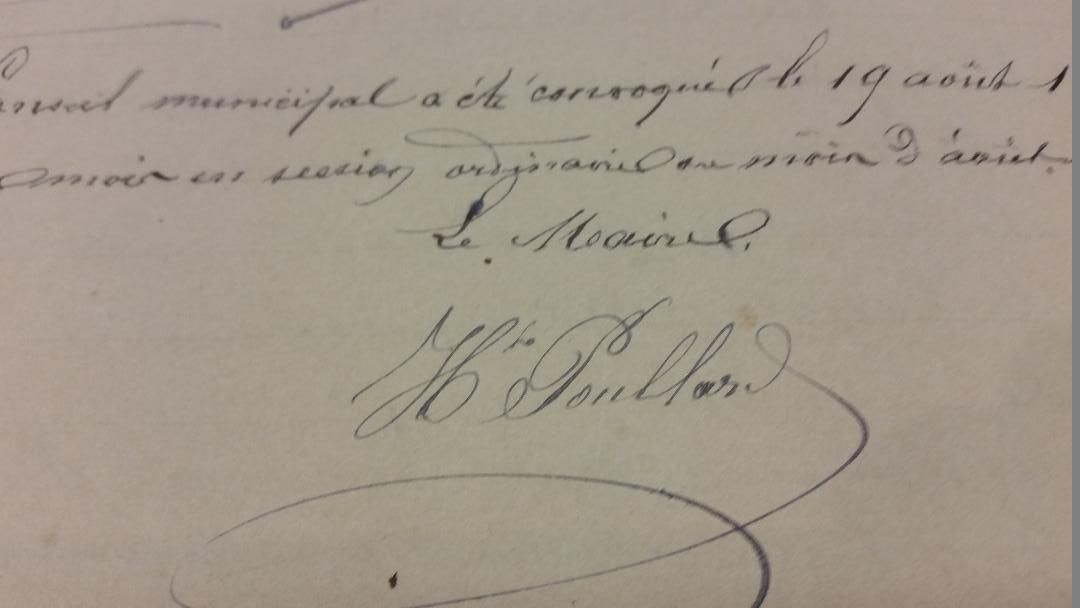

On remarquait des membres de la commission des hospices, de la chambre de commerce, de la Société libre de l’Industrie et du conseil municipal. M. Ernest Le Roy (3), préfet de la Seine-Inférieure, était aussi venu honorer le maire qui avait su porter courageusement, en des temps difficiles, l’écharpe municipale. La présence du premier magistrat du département à ces obsèques rappelait que le bon citoyen n’est pas seulement l’homme de la cité ; le département tout entier a, en effet le droit d’être fier de M. Lézurier de la Martel : il a ressenti, au temps de l’invasion étrangère, les bons effets de la conduite énergique tenue au chef-lieu ; il était juste qu’il fut dignement associé aux honneurs rendus hier à l’ancien maire de Rouen.

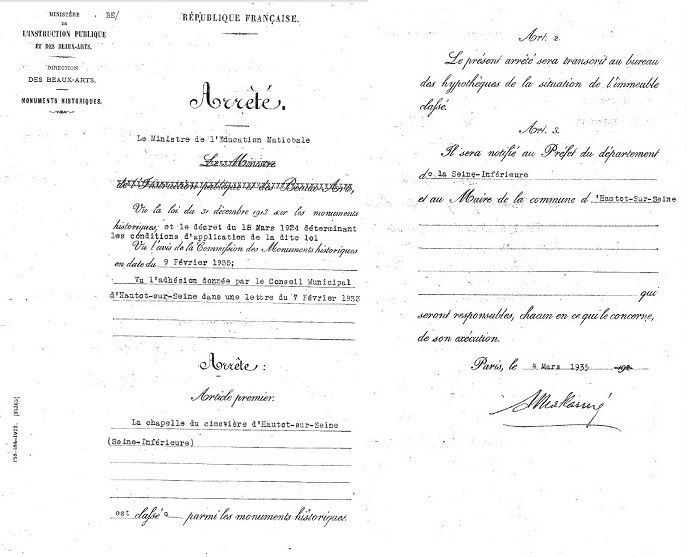

Notre ville avait envoyé encore une touchante députation : cent enfants de son hospice avaient pris passage sur le bateau à vapeur. Il y avait donc là, comme dans le convoi venu du Val-de-Haie, près des souvenirs de l’homme ayant tenu dans le monde une place importante, le pieux et vivant souvenir du bienfaiteur des pauvres. A midi environ, le clergé est venu de nouveau faire la levée du corps, et le cortège, devenu fort nombreux, se rendit à la chapelle du château, où la grand’messe fut solennellement chantée par le clergé des trois paroisses que nous avons énumérées plus haut. L’officiant était M. Cabanon fils, vicaire de la nouvelle église de Saint-Vincent-de-Paul près du Havre, et parent de M. Lézurier de la Martel (4). Le corps, toujours porté par les frères de charité de Grand-Couronne, a ensuite été déposé à quelques pas de l’église, dans le tombeau de famille occupé déjà par Mme Lézurier.

1 : Il y a confusion entre paroisse et commune, Hautot-sur-Seine est une succursale de la paroisse de Sahurs. La municipalité semble absente de la cérémonie.

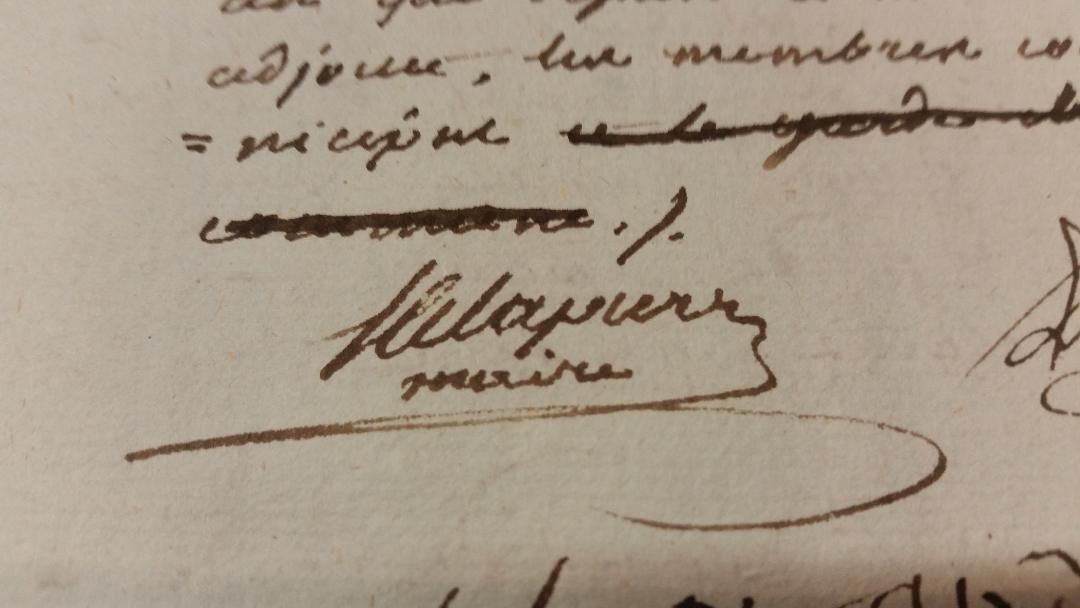

2 : Son épouse Constance Delapierre est décédée le 1er mars 1848 à Hautot-sur-Seine.

3 : Ernest Hilaire Le Roy, Baron de Boisaumarié (1810-1872), est préfet de la Seine-Inférieure de 1848 à 1870 et sénateur de 1857 à 1870.

4 : Pierre Eugène Cabanon (1823-1895), chanoine de la métropole, est le fils de Pierre Cabanon et d’Anne Elisabeth Lézurier, que Louis Lézurier baron de la Martel a marié à Rouen le 04/11/1813 en présence de ses deux filles Lucienne et Ernestine.

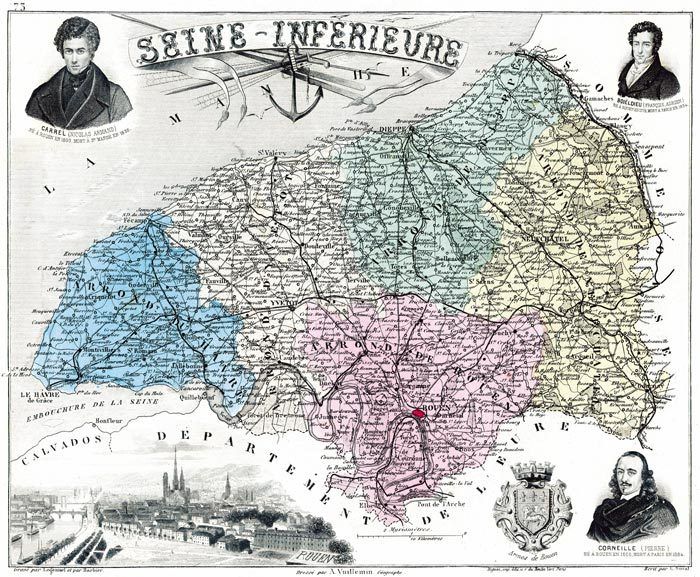

Le premier Consul et Madame Bonaparte visitant les manufactures de Rouen en novembre 1802

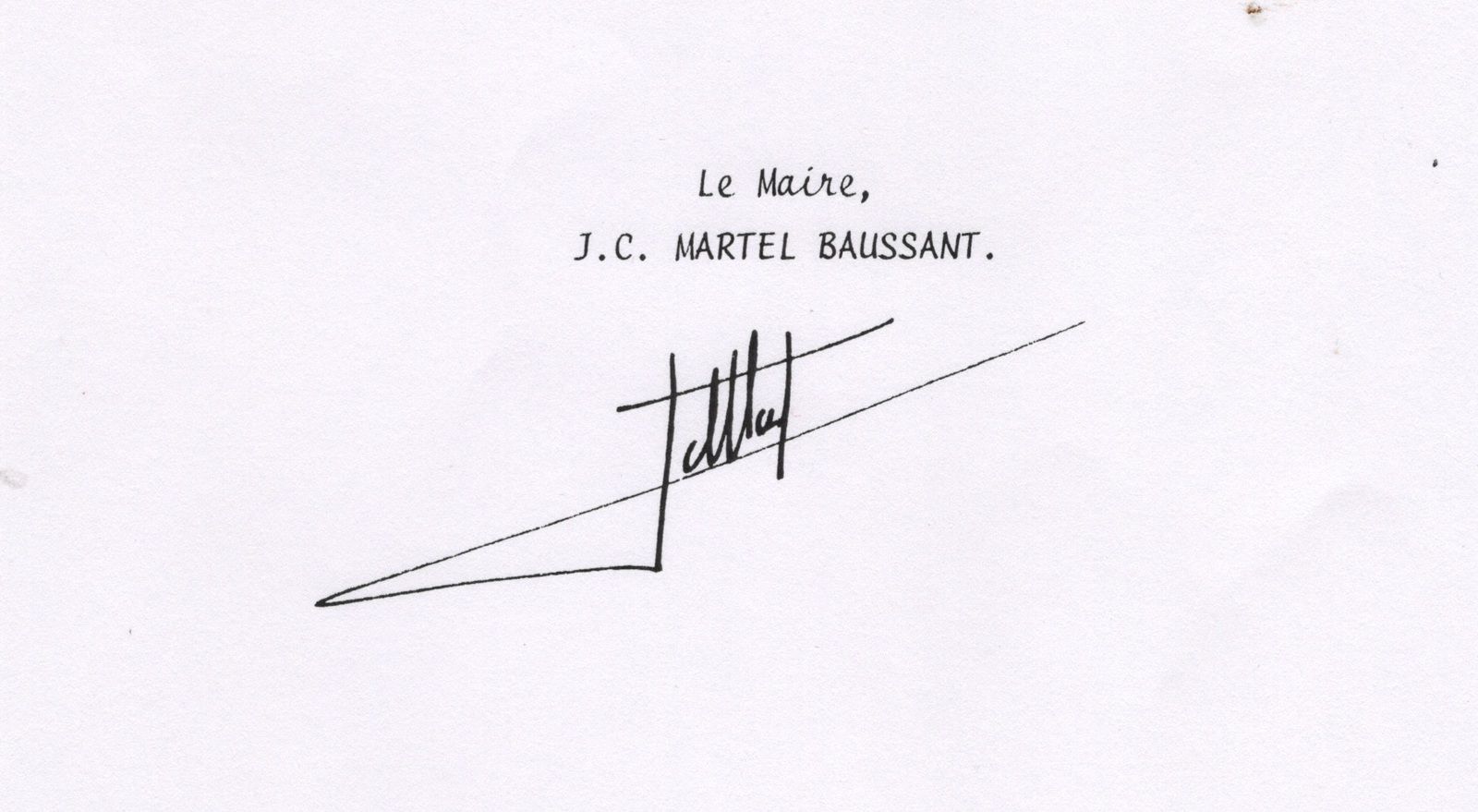

Après les dernières prières, M. Lefort, maire de Grand-Couronne (1), a prononcé le discours suivant :

Messieurs,

Avant que la terre recouvre les dépouilles mortelles du vénérable vieillard que nous venons lui rendre, permettez que je vous dise quelques passages de sa vie et quelques-unes de ses vertus, qui l’ont élevé à la hauteur des premiers citoyens de notre pays, et qui lui ont valu l’insigne honneur de voir son nom donné à l’une des rues de sa ville natale.

Le 25 mai 1765 vit naitre, à Rouen, Louis-Geneviève Lézurier. Son père, négociant distingué, écuyer, secrétaire du roi, et consul de Suède, remarqua en lui d’heureuses dispositions ; il l’envoya, à l’âge de quinze ans, terminer ses études en Allemagne, et, pour le récompenser de son aptitude au travail et de sa bonne conduite, il l’autorisa, avant de rentrer en France, à parcourir la Suède, la Laponie, la Russie, la Pologne et toute l’Allemagne.

/image%2F1003721%2F20220315%2Fob_6dbce3_inhumation-1852-c-ordre-de-l-amarante.jpg)

C’était alors une grande entreprise, un immense voyage ; le jeune Lézurier sut l’accomplir en évitant les écueils des éléments et ceux de la société brillante dans laquelle il était admis. Comme trophée de son amabilité et de sa courtoisie, il rapporta de Stockholm l’ordre d’Amaranthe (2). Enfin, après quatre ans d’absence, il revint goûter la joie de la famille et offrir à la méditation de son père ses observations et les renseignements commerciaux qu’il avait puisés. Son esprit s’était élargi au milieu de l’espace qu’il avait parcouru, et, solide et brillant avant l’âge, je jeune Lézurier était recherché et écouté avec intérêt.

Il travaillait avec son père, lorsqu’à l’âge de vingt-deux ans on le pria d’accepter les fonctions d’administrateur des hôpitaux de Rouen. Signalé pour sa capacité et son énergie lorsqu’on organisa, en 1789, la garde nationale, Lézurier, qui n’avait alors que vingt-quatre ans, fut nommé à l’un des premiers grades, et bientôt après il entra dans le conseil municipal de la ville. Les réformes de 1789 exaltèrent son enthousiasme ; elles ouvraient carrière à sa juste ambition et à la sensibilité de son cœur. Mais, hélas ! Les excès de la démagogie ne tardèrent pas à en faire un suspect, et il ne lui fallut qu’une bonne action pour le faire jeter dans les cachots de la Terreur. C’était au commencement de 1793 : un décret ordonnait de livrer l’argenterie au Comité de Salut Public, et les sœurs hospitalières de l’Hôpital-Général avaient reçu l’ordre de donner la leur. Lézurier se présente ; il voit couler les pleurs de ces saintes femmes ; il leur conseille de déposer sur une table chacune leur petit couvert, qui composait toute leur fortune ; il y place un crucifix, et faisant entrer les agents révolutionnaires, il leur dit : « Voici l’argenterie d’un hôpital : voyez si vous pouvez en priver ces généreuses femmes, dont la main panse les blessures et les plaies des malheureux, et dont les ferventes prières allègent leurs souffrances ! ». L’argenterie fut sauvée, mais le lendemain matin Lézurier était arrêté. Le 6 thermidor le rendit à sa famille et à la liberté. Alors la misère et la famine étaient extrêmes ; il fallait à la tête de la ville un homme capable de contenir le désordre ; ses concitoyens le portèrent à la présidence du conseil municipal. Il s’acquitta de sa tâche avec bonheur (3).

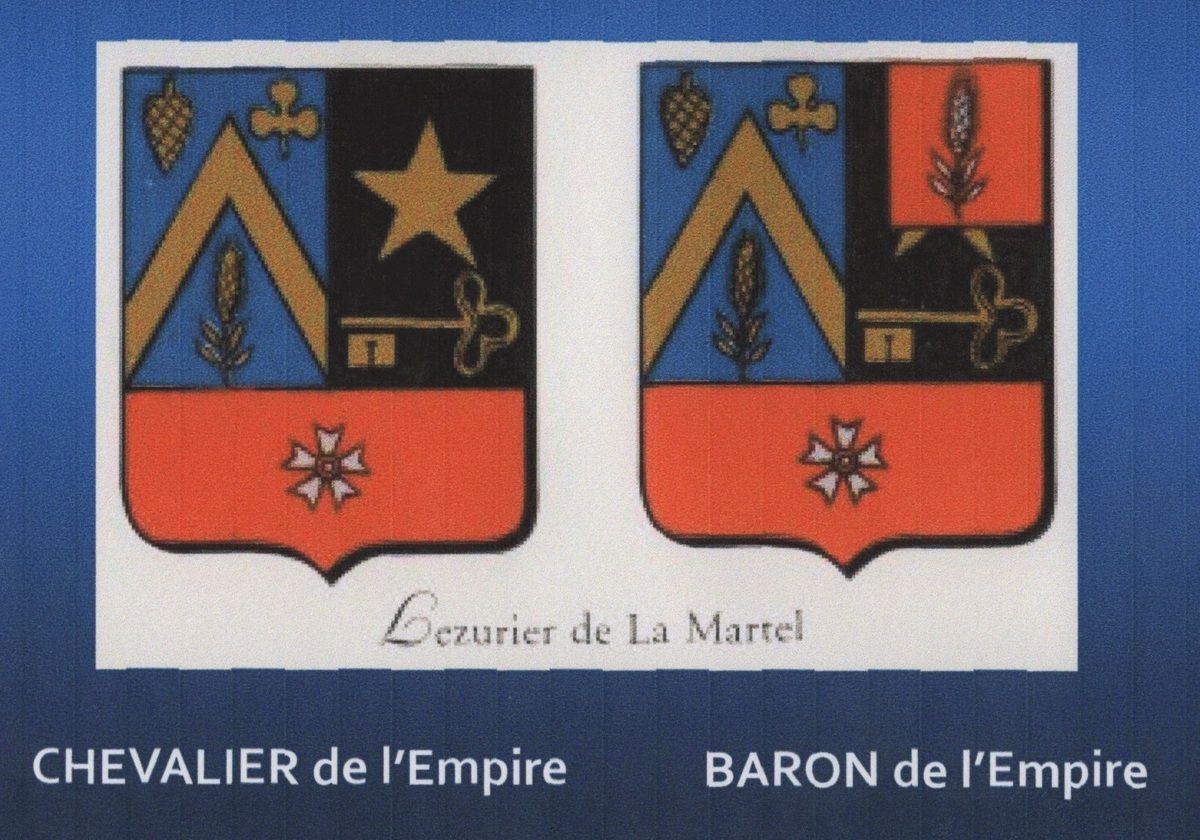

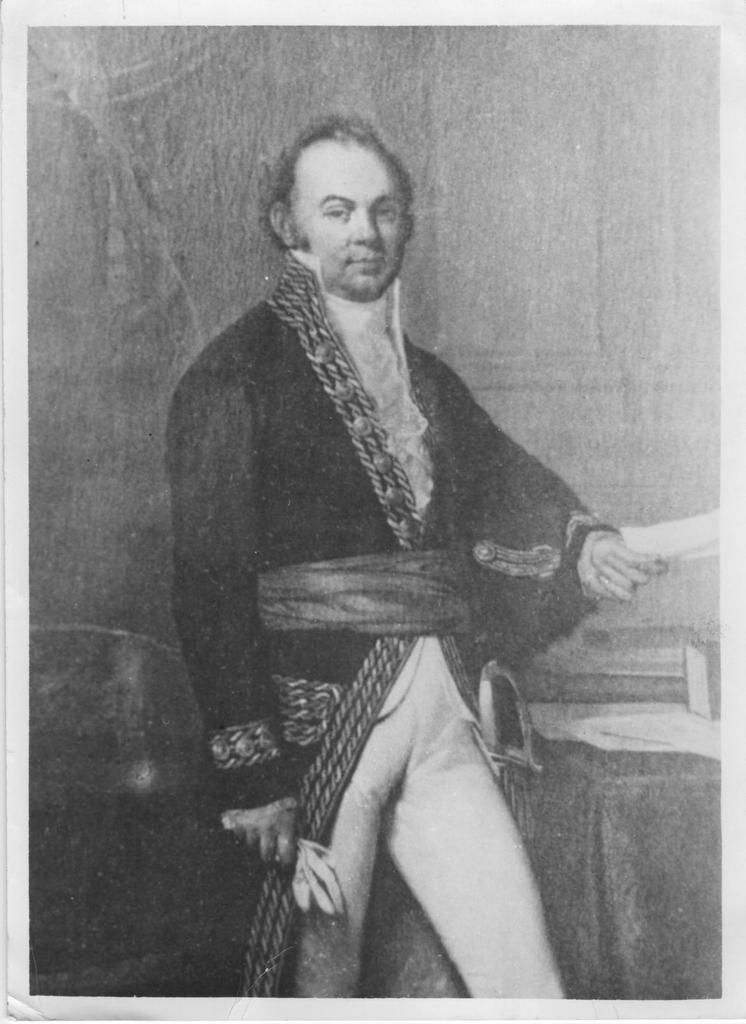

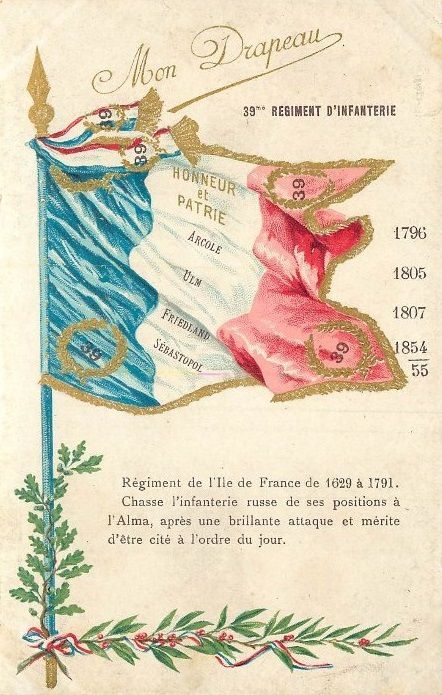

L’administration ne pouvait suffire à son activité dévorante ; il résigna bientôt ses fonctions, et il songea avec son frère à reconstituer la maison de commerce que son père avait si honorablement fondée, et qui avait disparu au milieu des tourmentes révolutionnaires. Il fut nommé président du tribunal de commerce en 1802. C’est à cette époque et ce fut en cette qualité qu’il reçut le premier consul à Rouen. Lézurier arrivait de Lisbonne, que l’ambassadeur de la République avait quitté par suite de difficultés diplomatiques. Napoléon l’appela dans son cabinet, lui parla du Portugal et de la conduite de l’ambassadeur français. Lézurier critiqua le général Lannes, fit un exposé lucide de la situation politique de ce pays ; il attira l’attention de sin illustre auditeur, qui, dès ce jour, lui accorda son estime et sa confiance. Lézurier reçut le brevet d’officier de la Légion d’Honneur en 1804, avec celui de trésorier de la 14° cohorte. Son patriotisme l’emportant sur la douceur de la vie privée, il accepta le commandement de la 1ère cohorte de la garde nationale de Rouen, et il se rendit à sa tête au camp de Boulogne. C’est là qu’il reçut, en 1808, sa nomination de président du 1er canton de Rouen.

En 1810, il était commandant de la garde d’honneur de l’Empereur et de l’Impératrice, et il obtint le titre de baron de la Martel. Lézurier baron de la Martel fut alors sollicité d’accepter une charge à la cour de l’Empereur. Il résista à l’entrainement, et il préféra l’indépendance et la continuation de ses affaires commerciales, alors fort brillantes, aux honneurs qui lui étaient offerts. La disette de 1812 le trouva membre du Corps Législatif (4). Il s’occupa de l’approvisionnement de la ville, et le comte de Girardin, alors préfet de la Seine Inférieure, lui écrivit, le 30 juin : « Revenez maintenant jouir de vos succès et entendre les expressions de notre reconnaissance ; vous avez nourri Rouen. ».

Il était maire de la Ville (5), lorsqu’en 1814 les revers de nos armées firent affluer vers Rouen des milliers de soldats atteints du typhus. Les hôpitaux regorgeaient et il en arrivait toujours. Un soir, plusieurs bateaux, qui descendaient la Seine, s’arrêtèrent au cours la Reine ; ils servaient d’ambulance ; les malheureux y étaient entassés dans vêtement et sans secours. Lézurier de la Martel a recours à un stratagème pour les secourir. Il fait une proclamation dans laquelle il retrace les services rendus à la patrie par tous ces infortunés, et il prévient que chaque habitant aisé aura à recevoir un malade, à moins qu’il n’ait fourni dans les bâtiments de Saint-Yon un lit complet avec du linge. Dès le jour même, l’hôpital était organisé. Lézurier de la Martel resta maire jusqu’au licenciement de l’armée de la Loire ; mais alors ne croyant plus au retour possible de l’Empereur ; auquel il était resté dévoué jusqu’au dernier moment, et croyant que la France se régénérerait dans la paix, que la nation appelait de tous ses vœux, il reprit ses fonctions de maire et sa place à la Chambre des Députés, après avoir prêté serment à Louis XVIII. Il fut inflexible et inexorable durant les Cent-Jours ; in ne se trouvait pas délié de son serment, et sa conscience ne lui permit pas de continuer ses fonctions, malgré que son cœur était toujours celui qui le réclamait. Il les reprit à la deuxième Restauration.

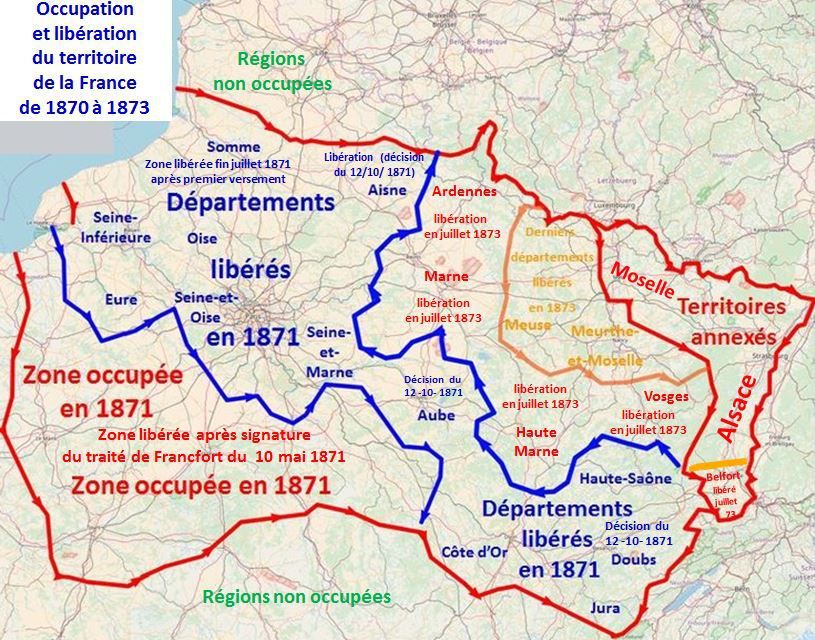

L’invasion étrangère avait jeté 30 000 Prussiens dans la ville et les environs de Rouen, et ce fut à ce moment peut-être que Lézurier rendit par sa fermeté le plus de services à ses concitoyens. Un jour le général ennemi se présente (il parlait à peine français), il adresse impérieusement à l’autorité diverses réclamations : « Si vous voulez, lui répondit froidement Lézurier de la Martel, parlez allemand, nous nous entendrons mieux. » Et, en effet, les exigences disparurent, et dès lors l’occupation ne fut pénible que par l’humiliation.

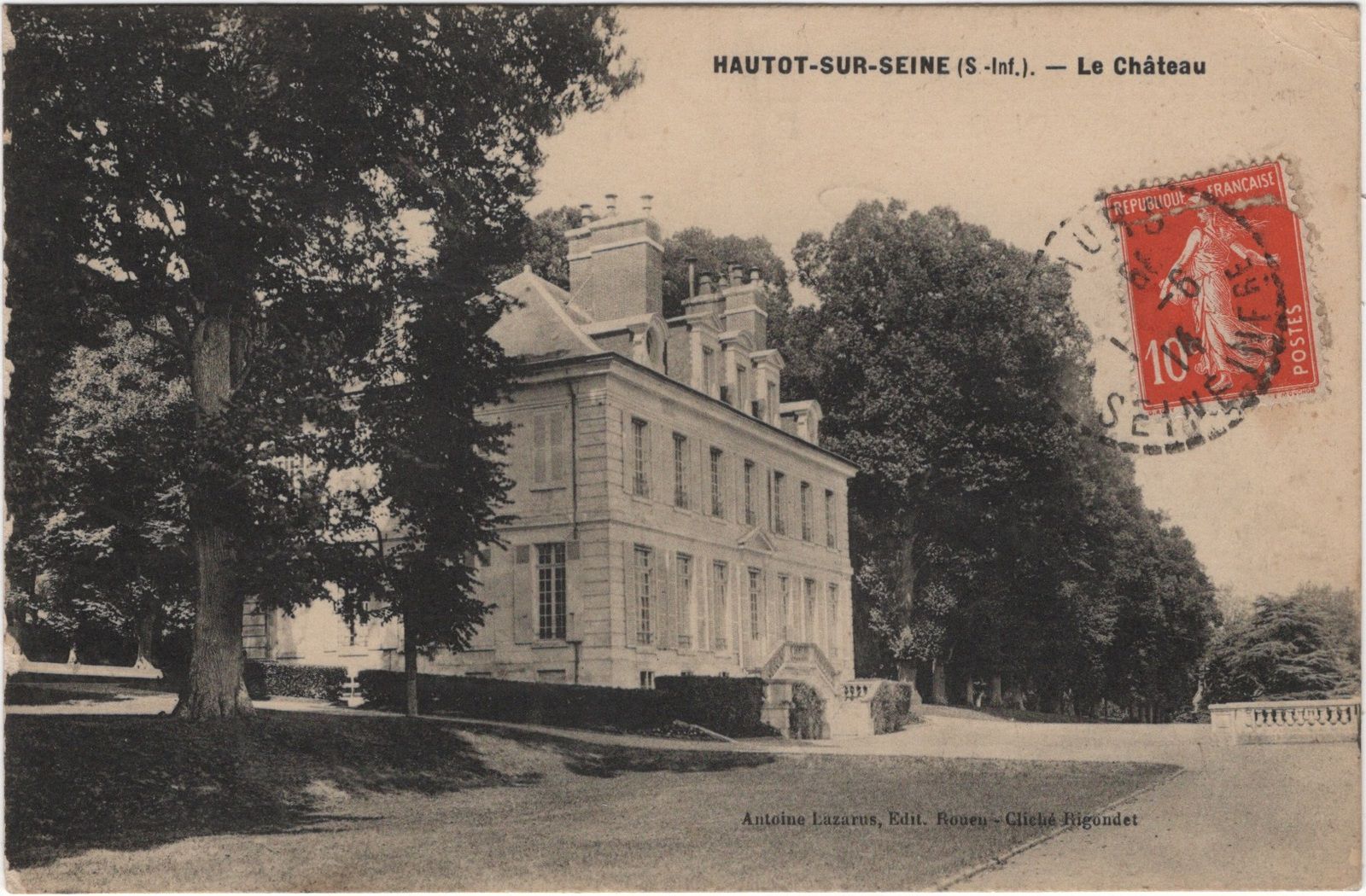

Après de départ de ces troupes, le baron de la Martel prit du dégoût pour les affaires publiques, et il vint chercher le repos sous les ombrages d’Hautot. C’est là qu’il a passé trente-cinq années de sa vie, en cherchant avec sa digne compagne le moyen de soulager les malheureux (6). Il y a quatre ans, la Providence la lui enleva ; il consentit alors à se jeter dans les bras de sa chère fille, qui l’a entouré de son amour jusqu’au dernier moment. Lézurier de la Martel a conservé l’amabilité de la causerie jusqu’au dernier jour ; il s’entretenait, il n’y a pas encore une semaine, de son bonheur, des jouissances de sa vieillesse, et des belles et longues années qu’il avait passées à Hautot, qu’il n’habiterait plus que lorsqu’il viendrait rejoindre da chère Constance.

Hélas ! Il ne pensait pas la retrouver si tôt ! Repose donc près d’elle ; porte-lui notre tendresse, qui dure toujours. Tu te rappelles qu’elle n’a pas entendu le canon de la révolte qui grondait (7) et qu’elle n’a pas vu l’incendie qui illuminait son cortège funèbre ; ne lui parle donc pas de nos discordes civiles ; dis-lui, au contraire, que sa famille est heureuse et que la patrie est calme. Adieu !

1 : Louis Paul Lefort (1803-1859), manufacturier de dentelles et de tulles, Maire de Grand-Couronne de 1848 à 1859, est l’époux de Lucienne Fizeaux de la Martel (1817-1877) petite-fille de Louis Lézurier de la Martel.

2 : L’ordre de l’Amarante est un ordre de chevalerie suédois institué par la reine Christine de Suède le 6 janvier 1653.

3 : Entre le 25 brumaire an IV (16/11/1795) et le 10 prairial an VIII (30/05/1800), la commune de Rouen est dirigée par un président de l'administration municipale.

4 : Louis Lézurier est député du département de la Seine Inférieure sous l’Empire du 10 août 1810 au 4 juin 1814 et sous la Première Restauration du 4 juin 1814 au 20 mars 1815.

5 : Louis Lézurier est Maire de Rouen du 25 mars 1813 au 1er mai 1815 et du 24 juillet 1815 au 29 novembre 1815.

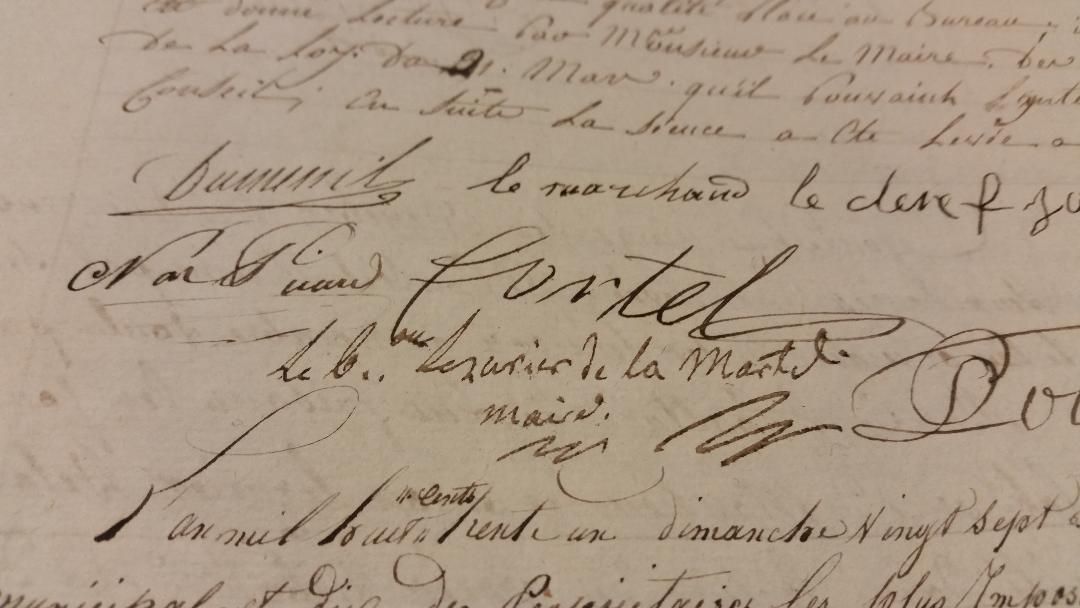

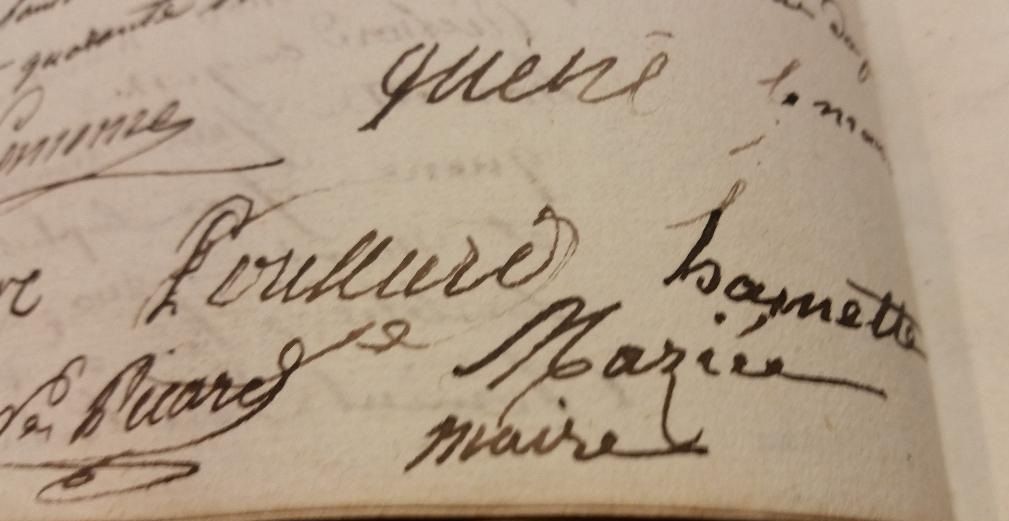

6 : Du 16 décembre 1821 au 15 novembre 1840, il est le Maire de Hautot-sur-Seine.

7 : Allusion à la proclamation de la deuxième république au moment du décès de son épouse.

M. Nepveur (1) a pris en suite la parole en ces termes :

/image%2F1003721%2F20220319%2Fob_547521_maire-n-06-nepveur-enterrement.jpg)

Messieurs,

On l’a dit avec raison, la mort d’un homme de bien est une calamité publique. Jamais peut-être cette vérité n’a été mieux sentie que dans ce jour de douleur qui nous réunit autour de la tombe de M. Lézurier baron de la Martel. Vit-on jamais une vie mieux remplie ? Quel homme est allé à Dieu, les mains chargées de plus de bonnes œuvres ?

Toutefois, messieurs, vous n’attendez pas de moi que je retrace avec détails cette vie si belle : j’aurais à vous demander un temps trop long ; d’ailleurs, je redirais moins bien ce que vous venez d’entendre ; dans ce moment suprême où la pensée religieuse doit être la pensée dominante, j’aime mieux prendre dans la vie de ce vieillard, que nous regrettons tous, quelques faits saillants qui peignent à la fois l’homme de cœur, le bon citoyen, l’administrateur habile, le chrétien confessant tout haut sa foi. M. Lézurier de la Martel, vous le savez, est entré dans l’administration des hospices de Rouen à cet âge où tant d’hommes ne pensent qu’à leurs plaisirs : il comptait à peine vingt deux ans. Tout entier à ses graves fonctions, jamais les malheureux n’eurent un ami plus dévoué. Jamais non plus les devoirs de l’administrateur hospitalier ne furent ni mieux compris, ni remplis avec plus de zèle. Au conseil municipal, M. Lézurier de la Martel apporta la même aptitude, le même amour du bien, et plus d’une fois son courage fut mis à l’épreuve.

Deux dates rayonnent sur la vie déjà si belle de M. de la Martel : 1814 et 1815 ! En 1814, il trouve dans son esprit organisateur et dans son cœur tout brûlant de charité les moyens d’assurer les secours les plus efficaces de la médecine aux nobles débris de notre armée, et e soustraite notre population à l’action meurtrière du typhus, en créant de vastes ambulances à Saint-Yon. En 1815, M. de la Martel, remis à la tête de l’administration communale de Rouen, sut maintenir l’ordre dans la citée, alors occupée par plus de 25 000 Prussiens ; il sut aussi résister avec une noble énergie aux exigences du général en chef, et toujours il fit respecter l’honneur du nom français. Aussi, dans ce jour de deuil, le premier magistrat du département s’est-il empressé de se joindre à nous pour payer un tribut de regrets à cet homme de bien. Messieurs, ce vieillard vénéré dont les cendres vont reposer dans ce cimetière, après avoir donné à tous l’exemple d’une bonne vie, a voulu donner aussi à sa famille, à ses amis les plus intimes, à ses serviteurs, l’exemple d’une sainte mort. Il s’est éteint dans les bras de la religion, en remerciant de manière la plus affectueuse le ministre de Dieu qui l’avait assisté dans ses derniers moments.

Au nom de la commission administrative des hospices, que j’ai l’honneur de représenter ; au nom du conseil municipal, qui ne m’a pas donné cette mission, mais qui ne me désavouera pas, j’en suis convaincu, adieu, homme vertueux ! Vous êtes maintenant en possession d’une gloire impérissable, car vous êtes au Ciel !

1 : Albert Marie Louis NEPVEUR (1797-1887) est un magistrat membre de l’Académie. Il devient adjoint au Maire de Rouen de 1876 à 1881. Sa biographie est chroniquée dans le Journal de Rouen du 23 juillet 1887.

M. Alphonse Cordier (1), au nom de la Société libre du Commerce, dont il est le vice-président, s’est exprimé ainsi :

Messieurs,

Au moment où cette tombe va se fermer, qu’il nous soit permis, à nous, les délégués de la Société libre du Commerce et de l’Industrie, d’apporter notre tribut de regrets à ct homme de bien, dont la carrière fut si noblement remplie. Nous ne pensions pas que le jour des adieux éternels fût si près de nous. Hier encore, cet illustre vieillard nous disait, au milieu d’une de nos réunions, au moment où nous lui rappelions quelques pages de sa noble vie : « Merci, mes amis, merci, mes enfants, de ces quelques fleurs que vous jetez sur la tombe que je vois s’entrouvrir devant le vieillard. » En effet, nous étions bien ses enfants, car il avait été l’un des fondateurs de notre corporation. La Révolution de 89, dans son œuvre de transformation, avait renversé toutes les institutions du vieux monde : lois, mœurs, religions ; elle avait jonché le sol de toutes ces choses qui servent de guides aux nations dans leur marche. Les chambres de commerce, comme toutes les corporations, avaient disparu. Les commerçants n’avaient plus de représentants qui prissent la défense de leurs intérêts, qui fissent connaitre leurs besoins et souvent leur souffrances. Ce fut alors que des hommes de bonne volonté se réunirent et formèrent cette société, qui prit le nom de Société libre du Commerce et de l’Industrie.

/image%2F1003721%2F20220320%2Fob_48a3d6_inhumation-1852-e-commerce-et-industri.jpg)

C’étaient des hommes de cœur et d’énergie ; ils remplirent dignement leur mission ; leur ardeur, leur courage ne se démentirent pas une minute, et leur action rendit de grands services au pays. Plus tard, lorsque les chambres de commerce furent reconstituées, notre société continua la mission qu’elle s’était donnée ; elle suppléa bien souvent la chambre de commerce dans les circonstances où l’initiative n’était pas permise à ce corps éminent.

Messieurs, si la Société libre du Commerce et de l’Industrie a vécu jusqu’à ce jour, si aujourd’hui elle tient un rang honorable dans l’estime publique, elle le doit en partie à la haute considération dont l’avaient environnée ses premiers fondateurs. Parmi ces hommes, M. Lézurier de la Martel était au premier rang ; il était un de ceux qui honorèrent le plus notre société par leurs travaux. Aussi nous ne ferons pas taire nos cœurs, dans cette époque où les choses les plus saintes et les plus respectables sont souvent foulées aux pieds. Nous voudrions qu’elle parlât bien haut, qu’elle fût entendue de tous, notre reconnaissance, cette sainte mémoire que Dieu a placée au fond de nos cœurs ! D’autres voix plus éloquentes ont développé les phases glorieuses de cette longue existence ; pour nous, qui écoutons toutes les voix qui montent de tous côtés vers nous, nous le disons comme la postérité le dira : Lézurier, ton nom est à l’histoire, et ton souvenir vivra toujours dans le cœur de tes amis et dans la mémoire du peuple de Rouen !

Adieu, homme de bien ! Adieu, homme vertueux ! Adieu, Lézurier de la Martel !

1 : Alphonse CORDIER (1820-1897) manufacturier, est vice-président de la Société libre du commerce et de l'industrie depuis 1851. Par la suite il devient sénateur inamovible de 1875 à 1897 et Président du Conseil général de la Seine Inferieure de 1880 à 1893.

Ces discours, écoutés avec la plus religieuse attention, n’étaient interrompus que par la vive émotion de ceux qui les prononçaient, émotion bien partagée par tous les assistants. Une dernière hymne a été chantée par les enfants de l’hospice, et chacun s’est retiré en disant le suprême adieu à l’homme qui avait eu une vie si belle et si noblement remplie. Le bateau à vapeur a repris ses passages et est reparti pour Rouen, où il est arrivé vers trois heures et demie.

Tel est le récit de cette touchante cérémonie, qui s’est achevée par un temps favorable. Les honneurs militaires devaient être rendus à M. Lézurier de la Martel ; mais à cause de la difficulté du voyage et de l’incertitude de l’heure de l’inhumation, fixée tardivement, la famille n’a pu accepter l’offre d’un détachement qui était faite par l’autorité militaire. Les mêmes obstacles ont empêché beaucoup de personnes, qui n’ont pas appris assez tôt l’heure du départ du bateau spécial, de venir grossir le cortège funèbre. Avant de terminer, nous ajouterons encore quelques détails sur la vie de M. Lézurier de la Martel ; nous avons cité dimanche sa réponse aux Prussiens qui demandaient le pillage de la ville, nous citerons aujourd’hui celle qu’il fait au général prussien Sacken (1), qui osait demander que le séjour de son armée à Rouen fût constaté, comme il l’avait été dans d’autres villes, par une médaille commémorative. M. Lézurier, le front rouge d’indignation, brisa l’encrier qu’il avait devant lui en s’écriant : « Général, on me coupera la main plutôt que de me faire signer une semblable humiliation. » Les Prussiens se passèrent de médaille.

M. Lézurier de la Martel, lorsqu’il fit ses voyages au cap Nord, en Norvège et aux frontières de la Laponie, avait été excité par l’amour de la science ; il voulait examiner de près le merveilleux spectacle des aurores boréales. L’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Rouen, dont il était membre, est redevable à M. Lézurier d’un travail sur le commerce de la mer Noire et de nombreuses traductions d’auteurs anglais, entre autres de Shakespeare. Il aimait beaucoup les littératures anglaise et allemande, et il parlait ces langues avec une grande facilité. C’était, de plus, un bibliophile éclairé : il recherchait les beaux et bons livres, dont il a réuni une nombreuse collection. Beuzeville.

1 : L’anecdote est à confirmer. En 1815 l’occupation de Rouen date d’octobre. Le commandant est le général Von Tauentzien.

/image%2F1003721%2F20220312%2Fob_bb153d_inhumation-1852-a-chemin-de-vdh-a-hss.jpg)

/image%2F1003721%2F20220312%2Fob_f41f09_inhumation-1852-b-visite-premier-consu.jpg)

/image%2F1003721%2F20210413%2Fob_c146f2_maire-n-05-constance-delapierre-dessi.jpg)

/image%2F1003721%2F20231115%2Fob_60a871_mairie-cachet-archives-hss-1808-1818.jpg)

/https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Ff%2Ffd%2FLouis_L%C3%A9zurier_de_la_Martel.JPG%2F1200px-Louis_L%C3%A9zurier_de_la_Martel.JPG)

/http%3A%2F%2Fwww.rouen-histoire.com%2FAcademie%2Fimages%2FMed_3.gif)

/image%2F1003721%2F20180902%2Fob_20cda8_maire-n-06-lezurier-de-la-martel-03.JPG)

/image%2F1003721%2F20180902%2Fob_6dbb73_maire-n-06-lezurier-de-la-martel-04.JPG)

/image%2F1003721%2F20180902%2Fob_25679a_maire-n-06-rimg0764.JPG)

/image%2F1003721%2F20210825%2Fob_f70b9c_maire-n-07-ancien-cimetiere-buis-202.jpg)

/image%2F1003721%2F20210825%2Fob_0fb6f8_maire-n-07-ancien-cimetiere-buis-202.jpg)

/image%2F1003721%2F20201114%2Fob_53a82a_maire-n-08-cadastre-rimg0480.JPG)

/image%2F1003721%2F20210210%2Fob_d2bb2a_chemin-n-12-alliene-en-1865.jpg)

/image%2F1003721%2F20231115%2Fob_3da702_maire-n-10-cachet-recensement-de-1876.png)

/image%2F1003721%2F20231117%2Fob_5065d7_maire-n-11-cachet-recensement-de-1881.png)

/image%2F1003721%2F20231123%2Fob_2d7c9f_maire-n-12-cachet-recensement-de-1906.png)

/image%2F1003721%2F20231130%2Fob_c4ebda_maire-n-12-jr-du-24-novembre-1922-ch.jpg)

/image%2F1003721%2F20211224%2Fob_21164a_maire-n-12-1928-03-15-journal-de-roue.jpg)

/image%2F1003721%2F20211224%2Fob_7f633f_maire-n-12-1928-10-19-journal-de-roue.jpg)

/idata%2F4223458%2FPauline-Caron%2FEstudiantina.jpg)

/image%2F1003721%2F20220206%2Fob_35d730_maire-n-12-todt-img-20220114-165752.jpg)

/image%2F1003721%2F20190601%2Fob_cc7371_maire-n-12-poullard-pere-dscn8825.JPG)

/image%2F1003721%2F20190601%2Fob_7b5dbf_maire-n-12-poullard-pere-rimg1255.JPG)

/image%2F1003721%2F20190601%2Fob_326dc7_maire-n-12-poullard-pere-rimg1256.JPG)

/image%2F1003721%2F20211209%2Fob_769b01_maire-n-13-comite-des-fetes-cantel.jpg)

/image%2F1003721%2F20211209%2Fob_4cb525_maire-n-13-a-corbran-p-lemarchand-1.jpg)

/image%2F1003721%2F20211209%2Fob_942fa9_maire-n-13-corbran-signature.jpg)

/image%2F1003721%2F20211210%2Fob_0874ed_maire-n-13-corbran-fiche-matricule.jpg)

/image%2F1003721%2F20211214%2Fob_bfd9d3_maire-n-13-2021-03-22-02.jpg)

/image%2F1003721%2F20231108%2Fob_570c33_maire-n-13-deces-madame-adolphe-cor.jpg)

/image%2F1003721%2F20211212%2Fob_2fdd0e_maire-n-13-autrefois-les-sabots-lemar.jpg)

/image%2F1003721%2F20211216%2Fob_1901fd_maire-n-13-autrefois-les-sabots-2021.jpg)

/image%2F1003721%2F20211210%2Fob_3c0bc4_maire-n-13-adolphe-corbran-p-lemarcha.jpg)

/image%2F1003721%2F20211210%2Fob_165273_maire-n-13-corbran-dscn8248.JPG)

/image%2F1003721%2F20211204%2Fob_76ce86_maire-n-14-tableau-de-1947.jpg)

/image%2F1003721%2F20211204%2Fob_b9b2f0_maire-n-14-lettre-1950.jpg)

/image%2F1003721%2F20211204%2Fob_7809a5_maire-n-14-ecole-cadastre-1961.jpg)

/image%2F1003721%2F20231204%2Fob_6b409c_maire-n-14-lieu-dit-le-buisson-vers-1.jpg)

/image%2F1003721%2F20211205%2Fob_211adf_maire-n-14-tx-04-eglise-nf.jpg)

/image%2F1003721%2F20211206%2Fob_1eb79b_maire-n-14-poullard-fils-1962-artcle.jpg)

/image%2F1003721%2F20211206%2Fob_ed0e6b_maire-n-14-poullard-fils-signature.jpg)

/image%2F1003721%2F20211206%2Fob_084b2a_maire-n-14-route-pict8194-vue.JPG)

/image%2F1003721%2F20211206%2Fob_e047b5_maire-n-14-route-pict8164-virage-1.JPG)

/image%2F1003721%2F20211206%2Fob_e816bd_maire-n-14-route-pict8166-virage-2.JPG)

/image%2F1003721%2F20211206%2Fob_049923_maire-n-14-place-poullard-sable-01-pi.JPG)

/image%2F1003721%2F20211207%2Fob_6f3238_maire-n-14-poullard-fils-dscn8823.JPG)

/image%2F1003721%2F20201204%2Fob_867380_maire-n-15-1978-daubeuf-2.jpg)

/image%2F1003721%2F20200902%2Fob_d44747_maire-n-15-2009-09-05-salle-brunel-ds.JPG)

/image%2F1003721%2F20200902%2Fob_ca9a1a_maire-n-15-2009-09-05-salle-brunel-ds.JPG)

/image%2F1003721%2F20200902%2Fob_989d8c_maire-n-15-2009-09-05-salle-brunel-ds.JPG)